デザインのうちあけ話し最新記事

- 2025.09.25:デザイナー目線で最近のAIのあれやこれや

- 2025.09.17:会いたい人に会いたい時に会う大切さ

- 2025.08.28:だいぶ復活しました

20分の間に同じ営業電話が3本かかってきた

こんにちは、女性デザイナーの松田です

今朝、事務所の電話が鳴り出てみると、

「松田ゆう子代表はいらっしゃるでしょうか?」

と独特な尋ね方で営業の男性から電話がかかってきました。

部下のふりをして、

「まだ出社してないのですが…用件をお教えいただけますか?」

と聞くと、

「女性デザイナーのためのシステムのアンケートです」

とのこと。

アンケートの内容がよくわかりませんね。

聞いたことのない会社ですし、知らない男性ですし、

電話の向こうは女性デザイナーと知られているし

立て板に水のように小慣れた感じの話し方は

だいぶ怖いので、アンケートは答えたくない。

個人情報がうるさくいわれている昨今、答える人はいるのかしら…

とりあえずその労力に「ごめんなさいね」と言って

電話を切りました。

その10分後にまた電話が…

違う男性の声で

「松田ゆう子代表はいらっしゃるでしょうか?」

とまたもや独特な尋ね方。

これは、出どころはおそらく同じで

きっと同じ名簿を使って同じ順番で掛けているのでしょう。

「さっき同じ電話がかかってきてもう聞きましたよ。大丈夫ですよ」

と言って切ったのですが、

その10分後…またもや電話が…

もうだいぶ怖いので夫に出てもらうと

またもや男性の声で「松田ゆう子代表は…」とのこと。

夫も怒って

「さっきも同じ電話がかかってきたけど、どうなってるの?

20分の間に3回目だよ。名簿に済とか印付けできないの?」

と、営業電話そのものよりも電話をかけるスタッフの

オペレーションのまずさを怒っていました。

そもそも営業電話自体がだいたい嫌悪感を抱かれるものなので

かける方はよほど精神的にタフさが必要とされるでしょうし、

電話をかけるスタッフの能力にもよるでしょう。

電話がかかってくる方としては、

これまでの作業を止めて時間を割いて対応しないとならないので

よく分からない電話は怒りが湧いてきます。

営業が慣れてないスタッフと電話に出たくない見込み客の組み合わせだと

よけい営業している会社に悪影響がでそうですが。

となれば

営業電話よりもチラシを封筒に入れて郵送するダイレクトメールの方が、

読んでもらえる可能性も高いでしょうし効率が良いかと思うのですが。

電話営業よりも予算がかかるのかなぁ。

ともあれチラシを作成の際はハットツールにご依頼いただければ

対面やZOOMで、直接お話しながらお打ち合わせしますので

営業の良い方法をいろいろご提案できると思うのになぁ〜と

複雑な心境になったのでした。

一応、チラシページのリンク貼っとこう(笑)

更新日:2021年03月10日

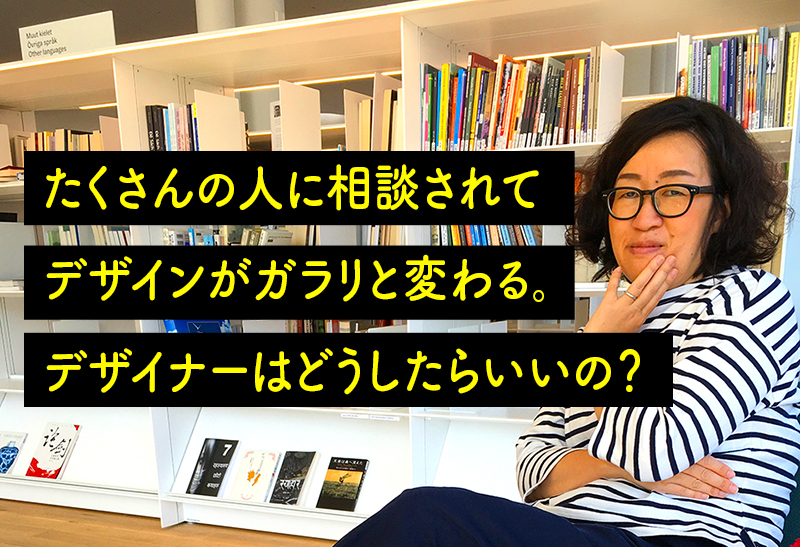

たくさんの人に相談されてデザインがガラリと変わる。デザイナーはどうしたらいいの?

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

デザインの添削をしていた方から、

「ロゴデザイン案をお客様に提出したらお客様の友だち何十人と見せたら

屈託のない意見やアドバイス、感想を言われて、お客様ご自身が言われたことを気にしだして

初めの打ち合わせとは違うコンセプトになってしまい、

ガラリとデザインが変わるような修正があるんです」

とお悩みでした。

確かに、デザイナーならお客様がこのようなシチュエーションになってしまうのはあるあるです。

私の場合、このようなことはほとんどないのですが、

30人ほどの人に見せて意見をもらったお客様がいて

実際に収拾が付かなくなってしまった方がいました。

その方は、7〜8回ほど修正のお付き合いをして、

これ以上は割増料金をもらいますと言っていただきました。

この方は結局、こちらが提案した写真ではなく新たに購入したり、

割増料金を払ったり、通常よりも1.5倍ほど納品時期が遅れて

結局、お金と時間のロス、また、販促が遅れたぶん、

機会損失をしたのではないかと思います。

また冷静に考えると、打ち合わせをしていない

内情や事情を知らない、経営の何の責任もない人の

修正意見を取り入れるわけですから、実際、とても危険なことだと思います。

ということは、お客様に伝えます。

聞かない方がほとんどですが。

ただ、こうならないために事前に防ぐことはできます。

そこで私がとっている対策を2つご紹介したいと思います。

1.デザイン案は途中のものは出さない。ほぼ完成を見せる

作り途中のものはどうしても形が整ってなくあやふやだったり、

考えがまとまってないないのが、デザインに現れてしまっています。

完成度でいうと1割くらいしかできてないので、

「もっとこうしたらいいのに!」と実に突っ込みやすいんです。

なので、デザインは考えを練られた9割完成したものを見せることです。

これで、修正がほとんどありませんし、

たとえ修正を言われたとしても、デザインに沿った修正で

ガラリと変わる修正はありません。

それだけ完成に近いデザインは、よく考えて練られているので

勢いや迫力を感じさせ、1から覆すような突っ込みどころが

無いのではないかなと思います。

2.必ずデザインの横にコンセプトを載せておく

デザイン案をPDF形式で送る方は多いと思います。

PDFはメールでも送れるし、LINEでも手軽に送ることができます。

たくさんの人に聞きやすい環境ができてしまっている。

だからこそ、提出するデザイン案には「なぜこのデザインにしたのか」という

コンセプトを必ずしっかりと載せることです。

私の場合は、このコンセプトを書くのにも時間を費やしています。

早い時では1時間くらいで書き終えますが、

だいたいは2〜3時間はかかってしまいます。

それくらいしっかりとコンセプトを書いています。

そこまで時間をかける理由は

自分はそれほど深く考えてデザインを作っているんだ

ということを知ってもらうためと、

深く考えていることを伝えることによって、

相手からきちんとした理由のある修正が戻ってくるようにするためです。

デザインの横に目に入るように、あえてコンセプトを入れることです。

ちょっとしたことですが、無責任な修正を減らすための防御策なんです。

ということで、お客様が何十人にデザイン案を見せて意見やアドバイスを

請うてしまわれるのはデザイナー側の見せ方のせいもあるのかなと思います。

更新日:2021年03月03日

厳しいことを言うのは辛いな

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

さきほど2時間ほどかけて1本のメールを書き終えました。

厳しい内容のメールなので、言葉を選び選び、文章の順番を入れ替えたり、

メールはニュアンスが伝わらないので注意をはらいながら、しっかりと考えを伝えます。

とはいえ、あまりいい気持ちではないですね。

私がデザインの修行をしているときは、

先輩や師匠によく厳しいことを言われて怒られたもんです。

今考えると、言う方も気持ちは良くないし辛かったと思います。

厳しいことを言う方は、言われる方よりもエネルギーがいりますしね。

それでも、よく言っていただきました。ありがたいことです。

嫌われたくないけど、譲れないところは譲れないので

嫌われる覚悟で厳しいこともしっかりと伝える。

しょうがない。

更新日:2021年03月02日

久しぶりに浅草へ

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

今日はお世話になっている浅草の薬局さんへ行ってきました。

1年前の緊急事態宣言では、閑散とした浅草でしたが

今日はだいぶん観光客も回復していたように思います。

とはいえ、最盛期と比べたらまだまだ。

シャッターが下りているお店もずいぶんあります。

浅草のような観光地は、人で賑わっているのが似合いますよね。

あの賑わいはいつ戻るのかな…

と思いながら、

仲見世通りを出る間際の人形焼屋さんが値段を安くして頑張って焼いていたので

1つお土産に買って帰りました。

が、あとでホームページを確認したら、コロナ関係なく何年も前から

こんな感じで安く売ってるみたいですね。

値段の割には美味しかったので、まぁ良しとしましょう。

更新日:2021年02月24日

ロゴを納品するファイル形式と大きさとその理由

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

私がロゴのデザインの添削をしていたときに、生徒さんから

「ロゴを納品するときのサイズはどれくらいにしていますか?」

と質問を受けました。

これまで25年以上何百個とロゴを制作してきて、

当たり前のようにやってきたのですが、ロゴを納品することに慣れない方にとっては

不安なことだと思います。

長年ロゴを作って納品してとくに不備や不都合がなかったハットツールのやり方を

お話ししたいと思います。よければ参考にしていただければと思います。

私の場合は、ずばりA4 サイズです。

書類の定番サイズというとやはりA4サイズです。

ロゴを納品する際にも角2封筒に折らずに入りますし、

納品後もプリントアウトの際に等倍で出力しやすいため

使い勝手が良いかと思っています。

A4サイズの中に収まりがいいように

大きからず小さからず、ちょうどいいサイズに配置しています。

だいたい比率としてはこんな感じです。↓

納品するファイル形式について

ロゴを納品するファイル形式は、

・ai(Adobe Illustrator のデータ形式 バージョンは最新)

・eps(Adobe Illustratorでeps形式にする バージョンは10で開く形式)

・png(背景は透明)

・JPG(背景あり)

上記の4種類のデータ形式で納品しています。

それぞれ、A4サイズのaiデータを、

eps、png、JPGに形式を変えて保存しています。

png、JPGは縦横サイズが大きくなりますが、

小さいものを拡大すると画像がぼやけてしまいますので、

縮小をして使用していただくことを前提として、

余白をトリミングして使用していただくことを想定しているんですね。

4種類のファイル形式を納品する理由としては、

【ai】は名刺、チラシなどの紙ものの印刷物で使用されたり、

看板やグッズにする場合にAdobeイラストレーターを使っている業者さんが多いので

ai形式を入れています。

【eps】は、Adobeイラストレーターを使っている業者さんの全てが

最新バージョンを使っているかというと、そうではありません。

その場合、epsデータにして古いバージョンを使っている人にも

ロゴデータが扱えるようにしています。

また、epsデータはmacの場合、プレビューで見ることができるので

入れています。

【png】は、背景が透明のものを入れています。

主にホームページに使っていただくように入れています。

【JPG】は、一番手軽にどこでも開くことができる形式かと思います。

ただ背景が透明ではありませんので、pngと使い分けていただくようになります。

ワードやエクセル、パワーポイントなどの会議やプレゼン資料の作成などにも

幅広く使用していただけるデータ形式なんです。

ロゴは納品後、様々なものに使われていきます。

データをポンと渡しただけで納品先のお客様の手間をとらせず、

業者さんが勝手にデータ形式を選んで仕上げてもらえることが

いいデータの作り方ではないでしょうか?

ロゴを作ったら終わり ではなく、

その後のロゴの使われ方を想定して

納品することが重要なのだと思います。

更新日:2021年02月23日

お客様の要望に矛盾点があったら自分の意見を言いますか?

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

今日はお客様とホームページの打ち合わせをしていました。

ホームページを作るのが初めての方なので、

どのページにどんな内容を入れるのかを話し合っていると、

お客様自身のアイデアや考えが、

「それで問い合わせが果たして来るかな?」

「分かりにくいな」「危険だな」「おすすめできないな」と

思うことがありました。

ハットツールでは、このような場合は私の考えを

思い切って正直にお話しさせていただきます。

それは、

お客様は業界のプロフェッショナルですが、

それゆえに客観的な視点で見ることが難しいということ、

さらに、宣伝のプロではないということがあるためです。

ハットツールでは、年がら年中、販促物を作ったり考えたり

宣伝と集客に関することばかりやっています。

知識が蓄積しているからこそ、

お客様には失敗して欲しくないという思いで

めんどうな制作作業量が増えるようなことになっても、

うちで作らなくなっても、

その道のプロではないし業界のことはあまり知らなくても

素人丸出しで正直に私の考えをお話させていただくんです。

素人が反対の考えをいうわけですから、ずいぶん勇気が入ります。

中には、ムッとされる方もいらっしゃいますし、

聞き入れない方もいらっしゃいます(笑)

聞き入れられなければ、それはそれ。仕方ありませんね。

お客様の考えですから、言われた通りに制作します。

また、お客様にとっては反対の意見をいうことで、

新たな考えや視点が生まれることもよくありますし、

そこで、面白い企画やアイデアが出てくることだってあります。

デザイナーはデザインを作るだけではない、

宣伝のプロとして客観的な意見をお客様に正直に伝える役割も

あるのかと思っています。

いいデザインを作って集客するには、

お節介がちょうどいいのではないでしょうかね。

更新日:2021年02月16日

販促物のデザインは必ず下準備「構成案」を作る

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

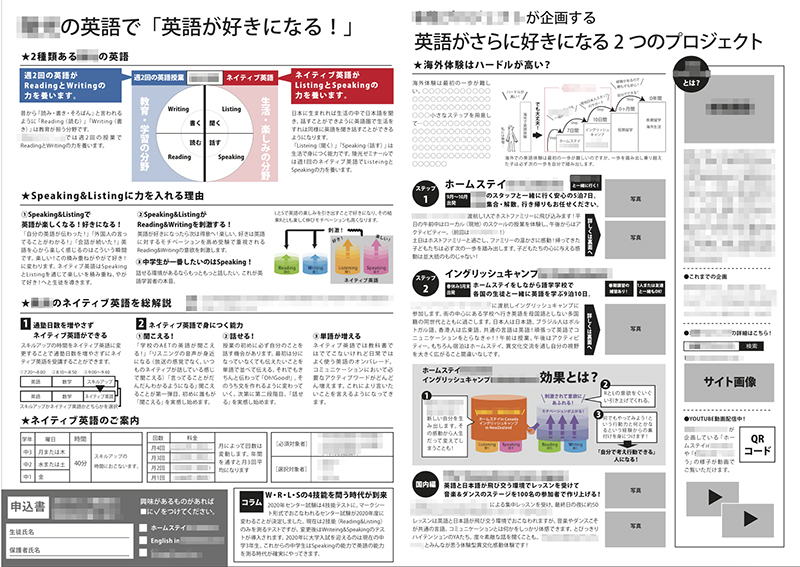

ハットツールでは、チラシやパンフレット、ホームページでも

ロゴ以外の販促物は必ず「構成案」を作って

お客様と記載する内容のやり取りをします。

デザイン完成までの流れとしては

1打ち合わせ

2構成案を出す

3構成案の修正

4デザイン案を出す

5デザイン案の修正

6デザインの完成

とざっと6工程あります。

2の構成案とは、建築で言うところの「設計図」。

この設計図を作らずに打ち合わせ後、

2と3を飛ばしていきなりデザインを作って見せたら

たいていお客様と揉めます。

ちなみにハットツールで作る「構成案」はこんな感じです。↓

うちではきちんと作り込みます。

ここまで作り込んで、これを見せながら、

お客様の考えが反映されているかをお客様自身にご確認いただきます。

お客様と修正のやり取りをして、ほとんど文字修正がない状態にして

ようやくデザインにとりかかります。

ですが、そうではない方がいますね。

ずいぶん前、ハットツールのお客様から、

インタビュー動画を作って欲しいと言われました。

しかしハットツールは動画はスマホレベルで撮りますが専門ではないので、

知り合いの動画コンサルタントで、昔テレビ番組を作っていたという

元ディレクターだった方をお客様にご紹介したのでした。

3ヶ月後、そのお客様から焦った声で…

「これが完成と言っていきなり見せられたのですが、

とてもじゃないけど完成じゃないんです!

松田さん修正を言ってもいいものかわからないし…

どうしましょう!!」

と連絡がありました。

動画を見ると、インタビューした動画をただ繋げているだけで

編集は全くしていません。言い澱みや「えーと」「あー」「うー」もそのまま。

編集されていないので、話が長く特に伝えたい部分が際立ちません。

聞けば、インタビューをしたあと絵コンテもなく

完成版が送られてきたそうです。

動画の設計図である絵コンテがないとは…

本当にテレビ番組を作っていたのかなと思ってしまいますし、

作っていたら絵コンテが必要なこともわかっているはず…

ということで、急遽私が絵コンテを作り、

その動画コンサルタントに渡してそのまま作ってもらったのでした。

その後の打ち合わせでは、いつもの勢いはなく平謝りでしたが、

動画のクオリティーの出来不出来ではない

ごまかすような仕事のやり方は、この方の全てを疑ってしまいました。

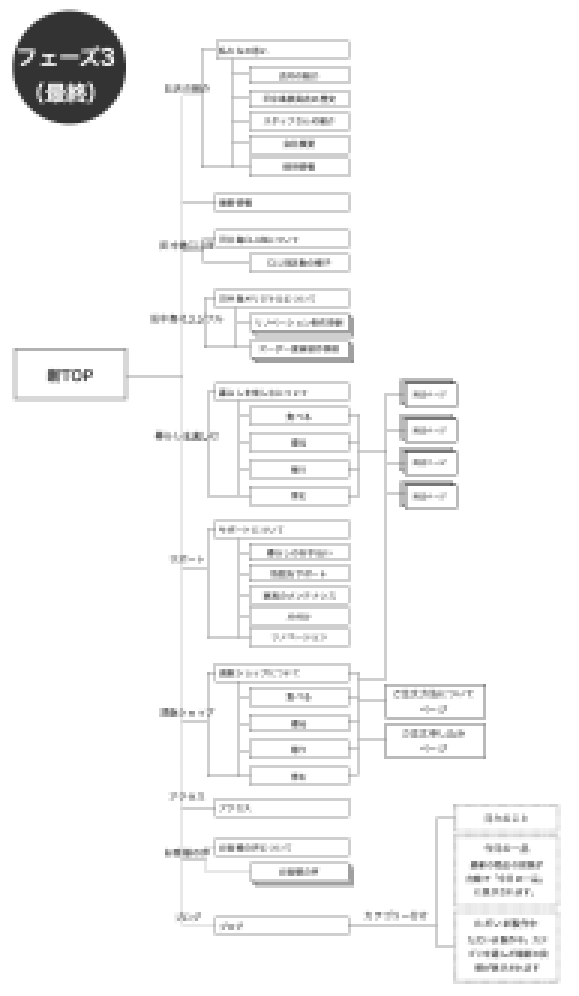

そしてまた、別のお客様からSOSが…

ホームページを業者さんに頼んでいたけど

いきなり完成ですと言われたとのこと。

話を聞けばこれもホームページの設計図である

「サイト構成図」がありません。

サイト構成図はホームページを作る際には必ずいるものです。

ホームページ制作業者さんならわかっているものだと思いますが…

このような下準備を怠る業者さん、本当に良くないです。

いい業者悪い業者を見分けるのは、この下準備である

「構成案」をきちんと書くかどうかで見分けられるのではないかと思います。

更新日:2021年02月10日

覚悟決めて突き進む

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

今日は久しぶりに、ハットツール事務所に

お客様がいらっしゃって対面でロゴの打ち合わせでした。

お客様は20代の女性の方。九州から東京に出てきて4年。

地元が面白くなくて東京に出てきたそうです。

そして頑張ってお金を貯めてアクセサリーのお店を出すのだすとのこと。

で、このたびハットツールにロゴのご依頼をいただいたのでした。

話していると、なんだか自分が上京した時のことと重なって

応援したくなりました。

「失敗してもいいや!」と退路を断って、勝負をかける。

これ、簡単なようでめちゃくちゃ難しい。

リスクがある方を選ぶようなものですものね。

失敗しないように、人目を気になる、平穏無事がいい、

と思っている人は、失敗もしないけど絶対成功しないと思います。

学生時代「いつか東京に出たい出たい」と口癖のように言っていた友人が

文句を言いながらも25年間、同じ職場に勤めているのは、

そこが居心地がよく、平穏無事に生きていけるところだったので

きっと退路を断つことができなかったんだろうなと思います。

私も居心地のいい職場だったら、

そのような心持ちになっていたかもしれませんが、

それでも、東京に出てきたとき、ハットツールを立ち上げたとき、

退路を断って覚悟を決めて前しか見ずに突き進むことをしましたが、

今、楽しくあるのは、そうやって突き進んだ結果かなと思います。

今日打ち合わせしたお客様に、

覚悟を決めて挑戦する姿を見せていただきました。

私よりも随分年下と思いますが、実にかっこよかった(^^)

更新日:2021年02月03日

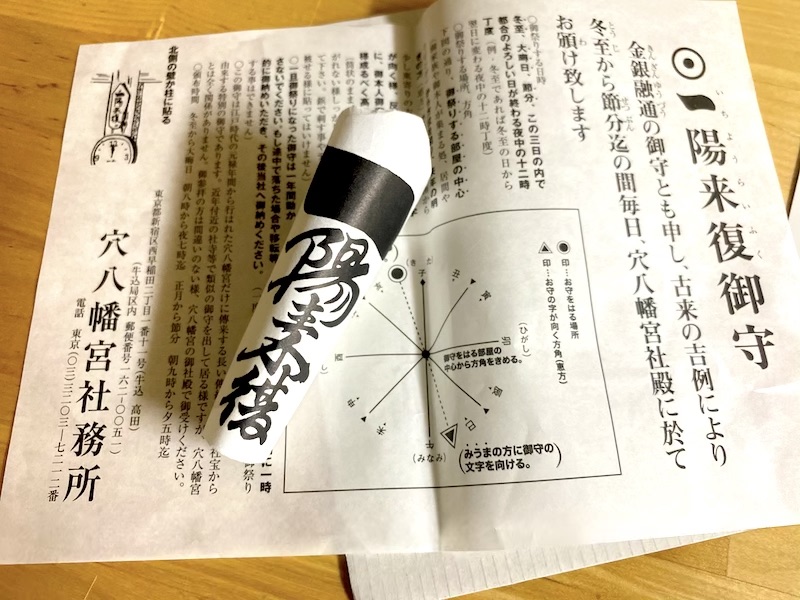

一陽来復のお札

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

今日は2月2日ですが、節分とのこと。

普通は3日ですが、2日が節分になるのは

124年ぶりだそうです。

節分が過ぎると、冬の終わりを告げて春に向かいます。

季節を分ける日ということで節分というらしいですね。

そして今日は、ハットツールのここ毎年のイベントである

「一陽来復」のお札を恵方に向けて壁の高いとこに貼ります。↓

貼るのは、節分が終わる夜中の11時59分〜12時にかけて。

なんだか面白いですよね。

決められた時刻に壁に貼らないとダメというのも

このお札の人気の理由だと思います。体験が面白いですよね。

そうこれが商売繁盛に効き目があると言われていて

このお札を売っている早稲田にある穴神社では、毎年えらい人気。

売っている期間も冬至〜節分の日までと期間限定で、

買えるまで1時間待ちもざらではありません。

しかし今年は密を避けて、正月明けに行ったら並ばずに買えました。

なので、高知県で飲食店をやっている夫の姉弟と

北海道で不動産業をしている妹夫婦に

このお札を送ったのでした。

今年もコロナで大変だと思いますが、

少しでも商売繁盛になればいいな思います。

更新日:2021年02月02日

デザインを上達するために必要な3つのこと

こんにちは、女性デザイナーの松田です。

「差がつくデザインの技」という主に同業であるデザイナーさん向けに

メールマガジンをを配信して、はや7年が経ちます。

ここ何年かメルマガ読者の方とお話しする機会があり、

デザインに関するお悩みを聞くことがあります。

そのお悩みで一番多いのが

「デザインを上達するにはどうしたらいいですか?」

ということ。

多くのデザイナーは「いいものをたくさん見た方がいい」と言います。

たしかに、いいものをたくさん見るのは間違ってはいません。

私もそうやって言われてきました。

ただ「いいものを見る」と漠然と言われたもののよくわかりません。

とりあえずは毎週、デザイン書をチェックしに本屋に通いましたし

気になる美術展はチェックしてよく行きました。

20代のときはそれが習慣化したほどでした。

私はデザイナーをして25年経ちましたが、

「いいものを見る」のは日々のランニングのようなもので、

アスリートに例えるならスポーツをするための

基礎体力作りに似ているのかと思います。

そのデザイナーとしての基礎体力をつけながら、

私自信、これがあるからデザインが上達したと思ったことを

3つご紹介したいと思います。

1.いいアドバイスをくれる師匠や先輩に会うこと

アスリートが格段と強くなったり、良い結果をだすのは

良いコーチや監督がついたからということが多いと思います。

デザイナーもよく似ていて、早くデザインを上達するには

いいアドバイスをもらえる、師匠や先輩に出会えるかどうかだと思っています。

(実践的なデザインのアドバイスをくれるのは

残念ながら専門学校や美大の先生でないことが多いんです…)

師匠や先輩に自分が作ったデザインを見せて、

客観的で的確な意見をもらう。

それを自分で修正していくと、みるみるデザインが良くなっていきます。

それはそれは、魔法のようにデザインが見違えます。

そこで自分の技術の足りなさ、考えの甘さといった

能力の足りなさを自覚することにもなりますし、

「良いデザイン」とはどんなものかを肌で知ることにもなるんです。

一番いいのは腕のいいデザイン事務所に入ってしまうのが

早いのかなと思います。

2.素直に聞き入れること

デザインを上達するのに一番大事なのが「素直さ」かもしれませんね。

いくらいいデザイン事務所に入って、アドバイスをもらっても

素直に聞き入れないことには上達は絶対しません。

師匠や先輩からのアドバイスによっては

「ありえない!絶対こっちの方がいい!」と納得がいかなかったり、

「意地悪でわざと違うこと言ってるんじゃないの?」

などなど、アドバイスが信じられないときもありますが、

それでもとりあえずはそのまま聞き入れて、そのままやってみること

かなと思います。

そういえば昔、会社勤めのデザイナーのときに東京藝大出身の同僚から聞いた話で、

藝大の授業で有名な絵画を模写する授業があるそうです。

絵画をそのまま描き写すことで、作者の描いている時の

心情やタッチのこだわりなどが分かってくるのだそうです。

それと同じで、制作しないと分からないことがあるので、

まずはそのまま聞き入れてやってみること。

やってみて初めて分かることが、ありますのでね。

3.続けること

デザインを上達するには1回アドバイスをもらっただけでは

上達は難しいです。

先程のアスリートの話もそうですが、上達するには続けることです。

英会話も同じですね。

技術を自分のものにするには、

早くて半年、それ以上はかかるのではないかなと思います。

かつて私はWEBのデザインを7年ほどしていましたが、

グラフィックのデザインをしたくて、さまざまなデザインを教えている本を買って読んでいました。

それでも、いまいち自分のグラフィックデザイナーとしての腕に自信がありませんでした。

偶然にも、TVCMやそれに伴う紙媒体広告の制作をしている会社に出向になり

そこでグラフィックデザインを叩き込んでいただきました。

土日もなく毎日寝る時間は3〜4時間でしたが、そこでの厳しい実践は、

本をちまちま読んでいたときよりも、比べ物にならないほど得るものが多く

一気にデザイナーとしての腕や考えなどの経験値が上がったと

自分でも自覚できるほどです。

そして何よりもデザインがもっと好きになりました。

そこで得たものは今でも私のデザイナーとしての礎になっていて、

まさに一生ものの知識です。

そんな私が、同業であるデザイナーさん向けのメルマガを配信しています。

よければ登録してくださいね。

そして、手前味噌ですが、

デザイナーさん向けのデザイン添削サービスもおこなっております。

イラストレーターでデザイン制作をしているプロのデザイナー方向けの

デザイン添削になります。

デザインを上達したいけど修行するデザイン事務所がないという方、

詳しくはこちらをごらんくださいませ。

更新日: