作る前に読んで欲しいデザイン術最新記事

- 2022.08.09:リーフレットを印刷するだけなのにイラストレータは必要か?デザイナーが解説

- 2021.08.20:LINEのロゴ色に店舗のチラシやバナーデザインを合わせるべき?

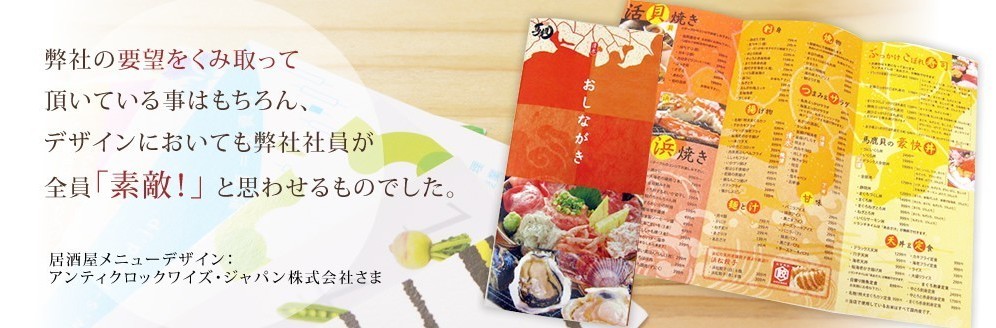

- 2021.08.10:お客様だけでなく、社内にも影響を与える販促物

理由を知るとイメージが湧く

先日、リフォーム会社を経営する知人から「リフォームを請け負っている取引先が、これを機にロゴを変更したいとのことでHAT TOOL DESIGNに依頼したい」とロゴ制作の発注を受けました。

その会社の社長さん曰く、ロゴのイメージは

・横文字風

・かっこいい

・社名の「栄」という文字を活かす

とのこと。

さらに、リフォーム会社からは、「男っぽく」「力持ち」「豪快な印象」というオーダーをもらい、ホームページのURLと会社概要のスキャン画像が届きました。

「え!? ちょっと待った! 待った! 情報が全然足りない! しかも”横文字風”って英語のこと?」

リフォーム会社には、リフォームのテイストや依頼主の好みの傾向など聞きたいことはたくさんあります。

また、そもそもロゴを新しく作りたい理由を知りたいのです。例えば、「事業が軌道に乗ってきたから」「新規事業に取り組むので、従来のイメージを心機一転したいから」など、必ず理由はあるはずです。

その理由次第では、現在のホームページや会社概要のデザインとはまったく異なるロゴを提案しなければなりません。

ということで、まずはリフォーム会社に先方のイメージを聞きましたが、当然、本人ではないので答えられません。

リフォーム会社から取り次いでもらい、依頼主に直接お話をお聞きすることにしました。

すると、リフォーム会社から聞いていた依頼主のイメージである「横文字風」や「かっこいい」と言った言葉に対して、「どんなものか?」「なぜ?」と問いかけることで、さまざまな理由が浮かび上がってきました。

例えば、「横文字風」にしたい理由は、先代から受け継いだ会社だったが、自分の代で事業を拡大し、さらに、次は息子さんに受け継ぎたいので、「新しさ」を感じられるように英語表記の社名にしたかったとのこと。

この思いを一口で、「横文字風」と表現したようですが、この思いを聞くのと聞かないのとでは大違いです。

おかげでロゴデザイン案は、修正もまったくなく、一発で決まりました。

間に入っていたリフォーム会社からすれば、ロゴのデザインはキーワードさえあれば、

イメージが浮かびすぐにできるものと思っていたのかもしれません。

しかし、私の場合はそういうやり方はしません。

デザイナーのわがままに付き合って、細かなやりとりが面倒だと依頼主には思われたかもしれませんが、そのような思いには流されず、「情報が不足しているので、時間を取ってもっと話を聞かせて欲しい」と依頼主に食い下がることも、デザインを作る上で大切だと改めて思いました。

チラシの効果が上がる他なる理由

先日、チラシやポスターなどを制作したトンカツ店とお話しをしました。

「夢の週休2日制に変え、しっかり休んでいても、以前と変わらずに売り上げがある」とうれしいご報告をいただきました。

そうです。以前にもご紹介したことがある「2階に店舗があるトンカツ店」です。

飲食店は1階が有利と言われていますが、2階まで上がってもらうために、さまざまな工夫をこらしています。

・チラシをポスティング

・駅にポスター

・階段を上ってもらいやすくするために、1階に店の説明や豚のオブジェを設置

・階段を上がった2階の店の入り口にポスターを設置

・ホームページの更新

・facebookやインスタなどSNSにアップ・メルマガの配信

・グーグルマイビジネスの口コミの返信

その他、地元イベントにこまめに出店するなど、あらゆる取り組みをしています。

チラシの効果が上がったのは、露出度を高め、なおかつ、情報をしっかり提供している総合的な結果だと思いました。

例えば

・チラシをポスティングしたからお客様が来る

・インスタをやってるから口コミで広がる

・グーグルマイビジネスをやっているからネット検索に強い

など、どれか一つだけの効果でお客さんが来店したわけではないのです。

以前、HAT TOOL DESIGNにこんなことを言って来たお客様がいました。薬用シャンプーの製造と販売業の方で、シャンプーのチラシを私が作りました。

そのシャンプーは1本6,000円、トリートメントは7,500円という高額商品です。

通販サイトもありますが、別のWEB制作会社が作成したものです。サイトにはお客様の声は掲載されておらず、フリー素材であろう女性のイメージ写真を載せ、商品の品質のよさを専門用語ばかりで説明するなど、魅力的とは言い難い通販サイトでした。

半年ほど経ってから、「チラシの効果があまり出ていない。キャッチコピーが悪いと思うので変えて欲しい」と依頼が来ました。

チラシをどのように配布したかを尋ねると、同窓会名簿に掲載されていた同級生100名ほどにDMを送付したとのことでした。

「チラシだけを修正して効果が出るわけではないと思います」と、はっきりお話させていただきました。

このお客様は極端の例ですが、チラシを作ったとしても、その配り方やホームページの出来栄え、商品の値段など、あらゆる要素で反応がないことがあるのです。

デザイナー仲間との会話で、「集客を目的とした販促物のデザインは効果がなかった時にどうしようかと思う」とよく聞きます。

しかし、今はちょっとしたことでもスマホで調べる時代です。

チラシを配ったところで、このお客様の商品のように高額で聞いたことがないシャンプーであればなおさら、ホームページなどで確認されることが予想されます

ホームページにも充実した情報が載っていなければ、集客には結びつきません。

お客様の認識によっても、チラシの効果の有無に差が出てくるのです。

マネをされるからWEBに詳しいことは載せない?

先日、九州でペットシッターの会社を経営しているお客様のホームページリニューアルの打ち合わせを行いました。

現在のホームページには、「サービスの流れ」は載っているものの大まかなことしか掲載されていません。

私は「詳しく載せた方が見る人にとってはサービスを知ることができるので、安心だと思います」とアドバイスすると、「他人がそれを見てマネをしてしまうのです、それに、現在、働いているスタッフも独立したいと言っているので、そうなるとライバルが増えてしまう」とのこと。

このような考え方は、案外、多いのではないでしょうか?

その気持ちはよく分かります。現に私も「女性目線のデザイン」というキャッチフレーズやコンセプト、デザインのシステムなどをマネされるは嫌だと思っていました。

しかし、絶対にマネをされないものは「私自身」。そして、私が考えて作る「デザイン」や「提案」も同じです。

そこで、顔を掲出したり、デザインの実績を出したり、自分自身のことを発信しているわけなのです。

話は戻り、ペットシッターのお客様の場合、ペットに対する愛情や向き合い方が半端ありません。

このお客様がペットシッター事業を立ち上げた理由は、一人暮らしの際に10年間飼ってた愛犬が膵臓の病気を患ったことがきっかけです。

病状の進行が早く、あっという間に1日中つきそう介護生活になったとのこと。

そのため、会社も辞め、自宅と病院を昼夜問わずに往復して本当に大変だったそうです。

そのときに、こんなサービスがあったらいいのにと思ったそうです。

私は今でこそ何も飼っていませんが、子どもの頃から犬を飼っており、多い時には3匹、

その他にもインコが15羽、うさぎが1匹、ニワトリが2羽など、あらゆる動物を飼いました。一時期、近所の人には「京都の動物王国」と言われていたほどです。

どの動物も大切に飼っていましたが、このお客様のように病気になった犬のために、会社を辞め、自分の生活を一変してまでの飼い方をしたかというと、そこまではしていませんし、できなかったでしょう。

私がペットの飼い主なら、こういう愛情の深いペットシッターにぜひお願いしたいと思ってしまったほど、簡単にマネできることではないと私は思っています。

このお客様には「マネされてもいいじゃないですか! それよりも大事なことは詳細を載せて、この人に頼みたいと安心して問い合せてもらうことが先決だと思います。だからこそもっと、会社を立ち上げた時のエピソードや愛情深いエピソードをページ内に散りばめるようにしましょう」と、提案すると雲が晴れたように「そうですね! そうします!」と元気なお声で返事をいただきました。

パッと思いつくような日本の大企業のビジネスモデルは、アメリカで成功したものをマネしたものが多いと聞いたことがあります。

大企業でもマネすることが当たり前なのですから、ペットシッターの業務内容をマネされるのはもはや時間の問題で、あまりいい気はしませんが、仕方がないことだと思います。

同じようなビジネスで、同じような価格帯であれば、大切なのは「誰から買うか?」ではないでしょうか?

すなわち、アイデンティティーやブランドが重要になのだと思います。

他人にマネできないものがあることを当の本人は気付いていないことが多く、「その部分」に気付いて引き出すことも作り手であるデザイナーの重要な役割です。

打ち合わせの際、自らで「その部分」を喋っていることがよくあるのです。